В последующие годы китайское правительство предприняло последовательные меры, направленные на маргинализацию уйгурского языка в образовательной системе. В мае 2002 года был издан указ, в соответствии с которым Синьцзянский университет перестанет предлагать курсы на уйгурском языке, по крайней мере, на протяжении первых двух лет обучения. Эта мера была внедрена в сентябре того же года (Dwyer, 2005, с. 39-40; Wingfield-Hayes, 2002). Процесс сокращения использования уйгурского языка в качестве средства обучения начался с 1984 года, при этом мандаринский диалект до середины 1990-х годов преподавался в школах, где обучались представители этнических меньшинств, только как второй язык. После середины 1990-х годов мандаринский диалект стал использоваться в качестве основного средства обучения с третьего класса (Dwyer, 2005, с. 36; 38-39).

Во имя достижения «качества образования» китайское правительство в 2004 году выдвинуло политику «двуязычного образования» в попытке объединить школы меньшинств с китайскими школами, одновременно предписывая, чтобы китайский язык был основным или единственным средством обучения. В то же время родной язык учащихся из числа меньшинств фактически низводился до статуса второго языка (Schluessel, 2007, с. 257; RFA, 2004).

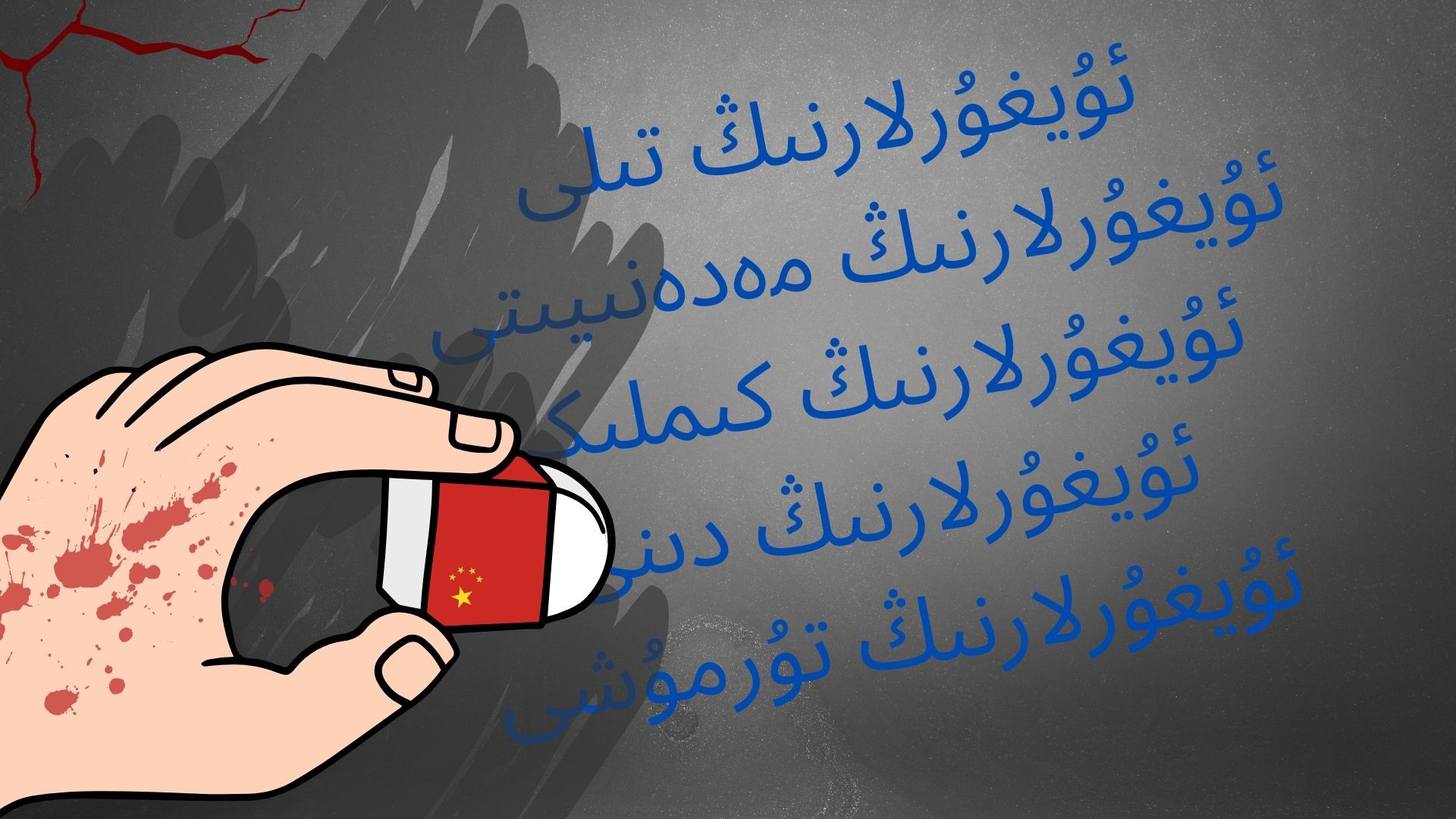

Учителя из числа этнических меньшинств в школах и университетах Китая были обязаны улучшать свои знания китайского языка и сдавать экзамен на его знание (известный как HSK), который обычно сдают иностранцы. В случае недостаточного владения китайским языком, учителям грозило увольнение или принудительный досрочный выход на пенсию (Dwyer 2005, 40; RFA 2004). В 2005 году в большинстве крупных городов Восточного Туркестана мандаринский диалект стал единственным средством обучения на всех уровнях школьного образования. Этот процесс сопровождался слиянием школ, что может рассматриваться как проявление «лингвицида» — насильственного исчезновения языков меньшинств (Dwyer 2005, 39), лишая уйгуров возможности выбора языка обучения (Schluessel 2007, 260) и представляя собой прямое посягательство на их культурную идентичность.

Согласно статье 37 Закона Китайской Народной Республики «О региональной национальной автономии» (2001 г.), школы и другие учебные заведения, где преимущественно обучаются представители этнических меньшинств, должны, по возможности, использовать учебники, написанные на их родных языках, а также осуществлять обучение на этих языках. Тем не менее, Коммунистическая партия Китая, единственная правящая партия с момента основания Китайской Народной Республики, не всегда следует своим собственным законам и конституции, что вызывает сомнения в наличии «верховенства закона» в стране. Более того, Китай пренебрегает международными нормами, конвенциями и правовыми обязательствами. Это подтверждается случаями исчезновения многих диссидентов и адвокатов-правозащитников, что указывает на отсутствие гарантированной защиты прав человека.

На основании ряда интервью, проведенных с уйгурскими учителями Радио «Свободная Азия» (RFA 2011; см. также RFA 2010), к 2011 году по меньшей мере 1000 уйгурских учителей были уволены из начальных школ Восточного Туркестана из-за недостаточного уровня владения китайским языком. Спустя десять лет после введения в 2001 году новой языковой политики, в школах по всему Восточному Туркестану систематически прекращалось преподавание на уйгурском языке. Так называемое «двуязычное» образование фактически представляло собой обязательное обучение на китайском языке, что подтверждается практикой использования мандаринского диалекта в образовательном процессе. Даже уйгурские дети в детских садах подвергались этой «двуязычной» образовательной кампании, направленной на эффективную ассимиляцию уйгурского населения. Аналогичная образовательная политика, ориентированная исключительно на использование мандаринского диалекта китайского языка, применялась и к другим этническим группам, таким как тибетцы в западной провинции Цинхай. В июне 2017 года был введен запрет на использование уйгурского языка на всех уровнях школьного образования, включая дошкольный уровень, в префектуре Хотан (на китайском языке – Hétián 不和田). Этот запрет также распространился на всю коллективную и общинную деятельность, а также административную работу в системе образования; за нарушение данного приказа предусматривались «суровые наказания» (RFA 2017; см. также RFA 2020b).

С 1 сентября 2017 года, согласно общерегиональной директиве под названием «Стандартный план учебной программы двуязычного образования на этапе обязательного образования автономного региона» (自治区义务教育阶段双语教育课程设置方案, zìzhìqū yìwù jiàoyù jiēduàn shuāngyǔ jiàoyù kèchéng shèzhì fāng’àn), в рамках так называемого «двуязычного» образования все начальные и средние школы Восточного Туркестана начали переход на обучение исключительно на китайском языке. Конечной целью данной политики является проведение всех учебных занятий и использование учебных материалов исключительно на мандаринском диалекте китайского языка (Byler 2019a). В целях ускорения процесса ассимиляции молодого поколения уйгуров активно применяется практика помещения детей в школы-интернаты, что позволяет изолировать их от родных общин и привычной культурной среды.

В 2000 году Коммунистическая партия Китая учредила двенадцать школ-интернатов под названием «Синьцзянский класс» (内地新疆高中班, neidi xinjiang gaozhongban) во внутренних провинциях Китая. Эти школы предназначались для учащихся из Восточного Туркестана, где большинство населения составляют уйгуры. Основной целью этой программы была «политическая индоктринация» (Grose 2015, 108). Изначально в 2000 году количество учащихся составляло около 1000 человек, а число городов-участников в Китае было ограничено 12. Однако на протяжении последующих лет количество учащихся в данных школах-интернатах значительно увеличивалось. Согласно сообщениям, к 2020 году ежегодное число учащихся достигло 9880 человек в 45 городах Китая, а количество школ-участников возросло до 93 (Mouldu 2020).

В Восточном Туркестане большинство школ, начиная с восьмого класса, были преобразованы в школы-интернаты, а с 2017 года аналогичные преобразования коснулись и многих начальных школ и детских садов. В результате уйгурские дети всех возрастов стали чаще проживать отдельно от своих родителей и обучаться в китайскоязычной среде, что лишает их возможности семейного воспитания на родном уйгурском языке и приобщения к традиционной культуре. Эта система образования фактически способствует утрате культурной идентичности среди уйгурских детей, отрывая их от родных сообществ и среды (там же).

Исследования (Reyhner & Singh, 2010; Woolford, 2009) показывают, что школы-интернаты способствуют утрате родных языков, религии и культурных знаний, что можно рассматривать как форму культурного геноцида. Интенсивные усилия китайского правительства по интеграции уйгуров в ханьское большинство в начале XXI века демонстрируют более ассимиляционистский подход по сравнению с его политикой в отношении меньшинств в 1980-х годах.

Эти незаконные директивы китайского режима нарушают собственное законодательство Китая, например, статью 10 в дополнение к вышеупомянутой статье 37 Закона Китайской Народной Республики о региональной национальной автономии (2001 г.).

Можно утверждать, что существует экономический стимул для уйгурских школьников повышать уровень владения китайским языком, поскольку это может предоставить им возможности для трудоустройства и улучшения уровня жизни в будущем. Однако данный аргумент предполагает, что владение китайским языком автоматически приведет к трудоустройству, тогда как реальность свидетельствует об обратном. На рынке труда широко распространена дискриминация уйгуров и других этнических меньшинств. В объявлениях о вакансиях часто можно встретить указания на приоритетное трудоустройство этнических ханьцев (см. UHRP 2012, с. 4-6). В государственных секторах значительное количество вакансий зарезервировано для ханьцев (CECC 2009). Как отмечают Smith Finley и Zang (2015, с. 17), «возможности трудоустройства становятся все более ограниченными для уйгуров, независимо от их владения китайским языком» (см. также Smith Finley 2007, с. 220).

Zang (2011, 154-155), ханьский китаевед, в своем исследовании разрыва в доходах обнаружил, что в городе Урумчи уйгуры в среднем зарабатывают на 31% меньше, чем ханьцы. В целом по Восточному Туркестану разрыв в доходах еще больше: уйгуры зарабатывают на 52% меньше, чем ханьцы. Занг также приходит к выводу, что дискриминация является более вероятным фактором, объясняющим неравенство доходов, чем уровень школьного образования. Эти выводы подтверждают опыт и подозрения многих уйгуров, которые на протяжении длительного времени ощущают маргинализацию на своей собственной земле и не получают свою долю от экономического прогресса.

Исследователи неоднократно подтверждали, что уйгурский язык играет ключевую роль в сохранении уйгурской идентичности (Smith 2000, с. 155, 157-161; Smith 2002, с. 159-161; Dwyer 2005, с. 59; Hess 2009, с. 82; Schluessel 2007, с. 260; Reny 2009, с. 493-494). Ассимиляционистская политика Китая, предусматривающая использование китайского языка в качестве единственного средства обучения в школах и университетах, лишь усилила раскол между ханьцами и уйгурами. «Любой квалифицированный педагог согласится с тем, что школы должны опираться на опыт и знания, которые дети приносят в класс, и что обучение должно способствовать развитию способностей и талантов детей» (Cummins 2001, с. 16). Исследования о важности развития родного языка у двуязычных детей являются неоспоримыми: личностный рост и образовательное развитие во многом зависят от родного языка. Владея родным языком, учащиеся также легче осваивают второй язык (там же, с. 17). «Двуязычные дети демонстрируют лучшие академические результаты, если в школе эффективно преподается их родной язык и, при возможности, развивается грамотность на этом языке» (там же, с. 18).

Изучение второго языка может быть полезным, однако оно должно происходить на добровольной основе. Китайское правительство имеет возможность внедрения альтернативных решений в области языковой политики, которые позволили бы уйгурам достичь высокого уровня владения китайским языком, одновременно сохраняя и развивая свой родной язык. Такой подход обеспечил бы выбор языка обучения. Более того, «расширение автономии является эффективным решением, которое, хотя и противоречит принципам современной идеологии КПК, будет необходимо в ближайшем будущем для предотвращения широкого недовольства языковой политикой среди и без того беспокойного населения» (Schluessel 2007, с. 273).

Источник: «The Persecution of Uyghurs in East Turkistan» Authors: Erkin Kainat; Adrian Zenz; Adiljan Abdurihim

Ссылка на источник: https://www.utjd.org/register/wp-content/uploads/2020/09/the_persecution_of_uyghurs_hard_copy.pdf